在机器轰鸣、流水线遍布的时代,有一种面料,依然依赖阳光、泥土与人的双手,历经三十余道工序,数月甚至数年时光,才能从一匹素布蜕变为“软黄金”。它,就是香云纱。

而有一位设计师,用半生时间,让这项几近失传的非遗技艺,从博物馆走向国际舞台,从“黑蒙蒙的褂子”变成年轻人追捧的时尚单品。她是蔡敏,佛山市艺术创作院香云纱设计研究员、秀工莨作创始人。

品质坚守:每一寸布料,都是与自然的契约

香云纱不是一种布料,而是一门染整技艺。它的珍贵,源于不可复制的自然条件与极致繁复的手工。

“只有珠三角特有的河泥,配合薯莨萃取的汁液,在特定的阳光与湿度下反复浸泡、晾晒,才能成就真正的香云纱。”蔡敏说。她形容这个过程如同“与天对话”——太猛的阳光不行,太弱的也不行;连绵的雨季可能让整个批次等待数日。

而真正的香云纱,往往带着“瑕疵”:刮痕、泥斑、色泽不均。蔡敏却称之为“天然的印记”。“那是手工的痕迹,是农民劳作的勋章。”

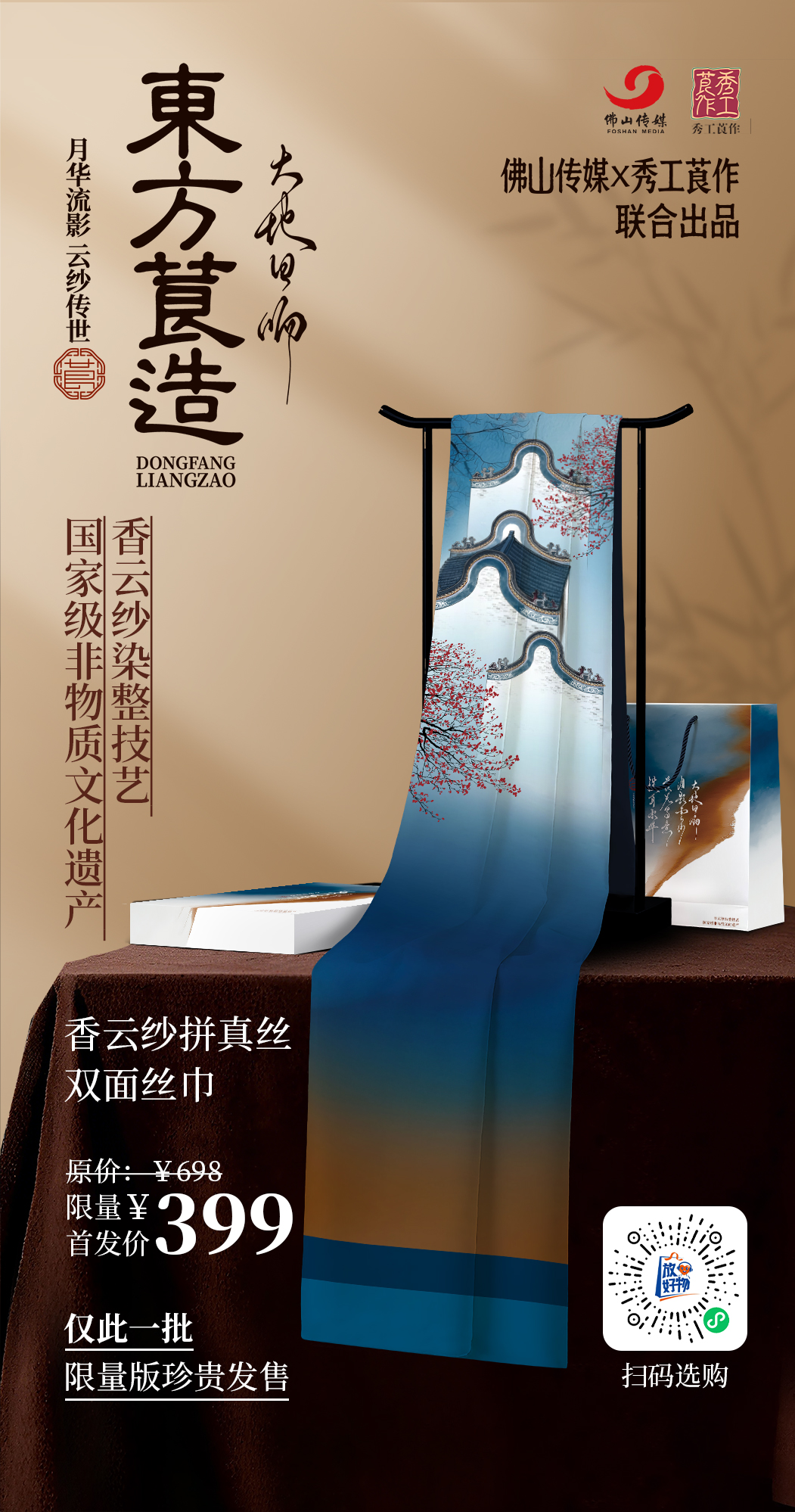

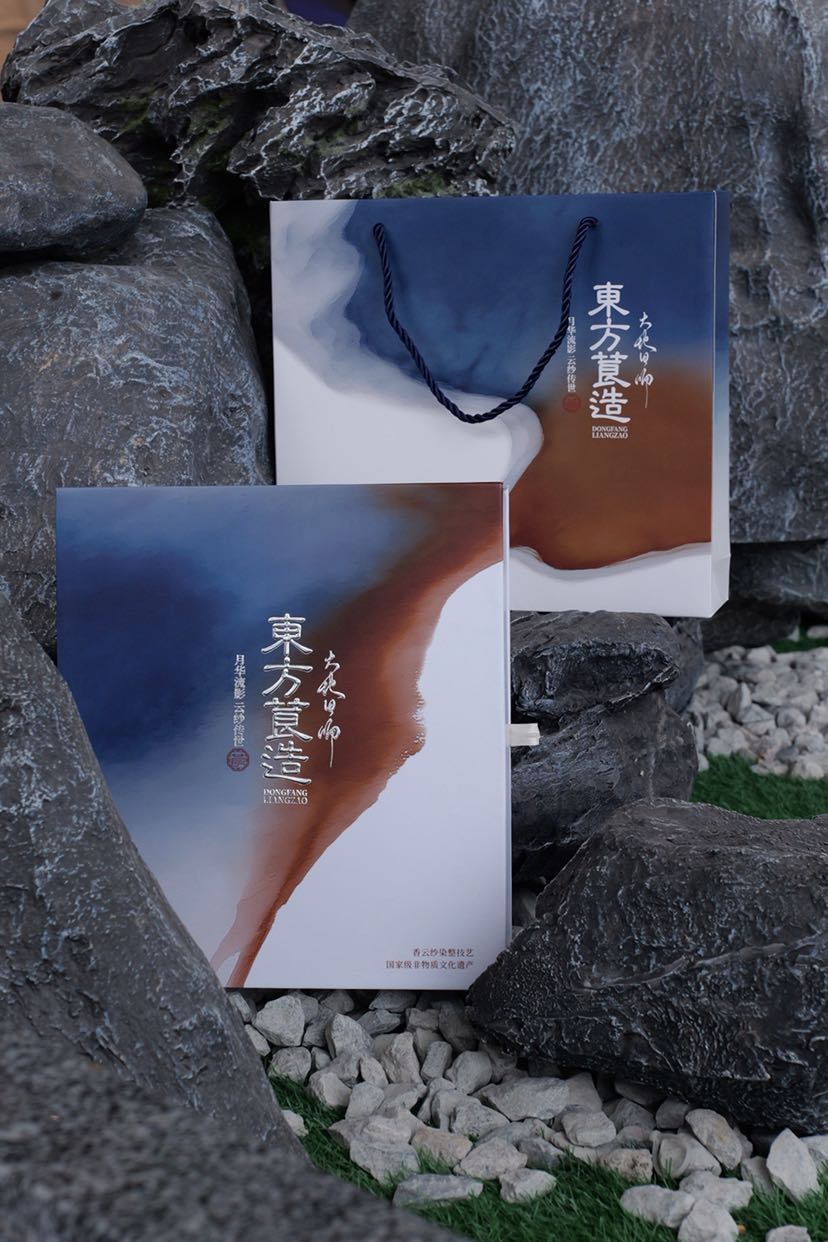

正是对这种“不完美之美”的坚守,让佛山传媒联合秀工莨作共创推出的双面丝巾成为限量珍品。正面是印花的桑蚕丝,背面是湛蓝的香云纱,双面皆可佩戴,既柔软亲肤,又兼具装饰与实用价值。每一件,都是时间与匠心的结晶。

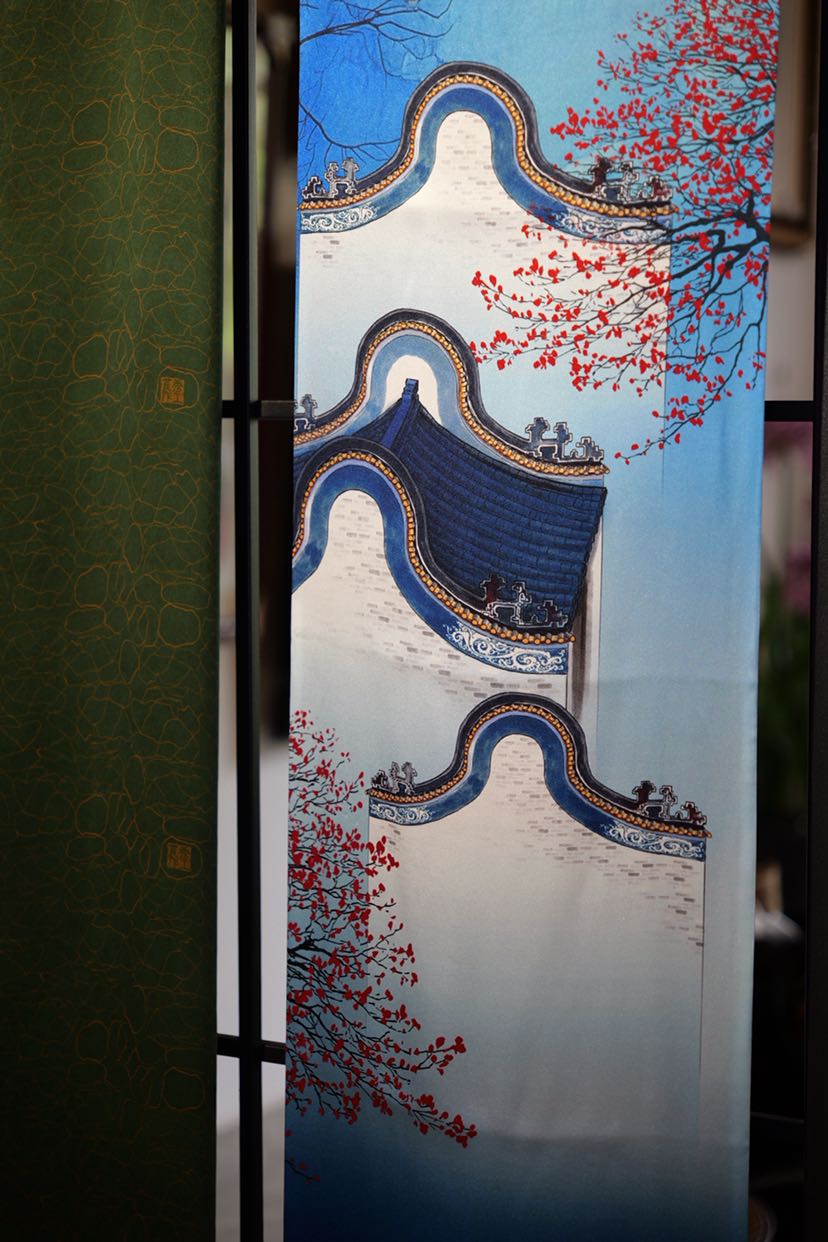

这款丝巾在图案上突破印制工艺难点,创新地将整幅完整的图样画面呈现到丝巾上。丝巾正面呈现的是一幅完整的岭南风情画,特别选取木棉花、镬耳屋这两个极具岭南辨识度的元素作为元素,在夜色铺陈的背景之上,通过画面的适度留白,大地色与天空蓝的渐变晕染,既勾勒出丰富的空间层次,又传递出轻盈透气的质感。

佩戴于脖间,更有作为点睛的红色木棉小花点缀,结合100%桑蚕丝面料质地,能泛着高级丝绸的自然光泽。背面再搭配仅一批的墨蓝色香云纱,整体风格宁静柔美、清雅百搭,尽显高级感。

非遗新生:从选美舞台到日常围巾,让传统走入生活

作为佛山最早将香云纱引入现代时装设计的时装设计师之一,蔡敏的作品曾多次亮相国际舞台。其所属品牌企业亦被评为佛山市十大区域文化产业品牌“伦教香云纱”代表性企业,深受国内外众多专业认可。而她的起点,却是一场“手心出汗”的冒险。

2006年,她为佛山首届珠江小姐选美设计香云纱礼服。那是香云纱首次登上电视荧幕及面向亚洲的选美舞台。“我当时后背发凉,直到她们走出来——不老、不土,反而很美。”她回忆道。

那一刻,她看到了香云纱新生的可能。

此后,她放弃许多商业合作,全心投入香云纱的改良与推广。她在国内采用“前喷”工艺,先印花再染整,让香云纱不再是单调的黑色,而是呈现出“复合蓝”“酒红”等高级色调。她将汉服元素与现代剪裁融合,设计出改良旗袍、收腰礼服,让传统与当代审美碰撞出火花。

而最新推出的丝巾,正是她“让非遗走入日常”的又一尝试。“不是每个人都愿意穿香云纱服装,但一条围巾,人人都可以戴。”她说,“夏天护颈,冬天保暖,它是陪伴,也是文化的载体。”

香云纱记忆:非遗美,是祖辈留在血液里的印记

蔡敏对香云纱的情感,源于血脉。

她的外公外婆是顺德人,曾经营丝绸纺织,也穿着香云纱。“那是祖辈留下的印记,是一种低调的奢华。”她说。

在她看来,香云纱的美,不在于炫目,而在于内敛——那种“金属般的光泽”“泥斑中的诗意”,如同岭南水乡的蓝天与木棉,宁静而深远。

她也经历过市场的混乱与假货的冲击。“我看到自己拼命救起来的东西被人仿制,心里在滴血。”但她不曾退缩,“如果我们不做,这门技艺可能真的就回到博物馆了。”

蔡敏说,她不敢躺平,因为市场需要引导,文化需要传承。

而她手中的那条丝巾,不只是一件产品,更是一段历史、一份匠心、一种态度。它限量,因为自然不可复制;它百搭,因为文化本应融入生活。

“我们要让大家知道,香云纱的‘瑕疵’,正是它不可复制的美丽。”蔡敏说,“只有这样,真正的香云纱才能活下去,活成它应该有的样子。”

而这,正是她与香云纱之间,一场持续了二十年的双向奔赴。

文字 | 佛山市新闻传媒中心记者彭一冲