9月3日,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日。天安门前,一场盛大的阅兵仪式正在举行,一枚枚尖端武器装备缓缓驶过,展示着国家的国防力量。

在这些成就背后,有着默默奉献的国防科技工作者,他们隐姓埋名、以身许国,在戈壁深处书写了中国核武器从无到有的传奇。日前,大同社区在梳理完善村内历史名人时,发现来自西樵大同腾龙村的郭英会是正军级领导干部,是我国核武器事业从无到有的重要推动者,把一生献给了戈壁,献给了国防。

从岭南少年到总理秘书:

烽火淬炼,才干初显

1938年4月,抗日战争全面爆发后的艰难时期,广东佛山书院(注:佛山书院在抗战胜利后改名为经纬中学,1956年更名为佛山市第三中学)一名17岁的学生郭英会毅然放下书本,与表兄陈文海一同奔赴延安。

这位来自广东南海西樵大同腾龙村的青年,从此开始了他的革命生涯。他先后就读陕北公学、延安抗大,毕业后奔赴冀南抗日前线,历任指导员、宣教科副科长等职,后随晋冀鲁豫野战军二纵六旅转战多地,最终担任第十军二十九师八十六团政委,经历过烽火岁月的淬炼。

郭英会的早期经历,是那一代人的缩影:无数热血青年在抗战期间投笔从戎,义无反顾地走上抗日战场。

年轻时的郭英会

年轻时的郭英会

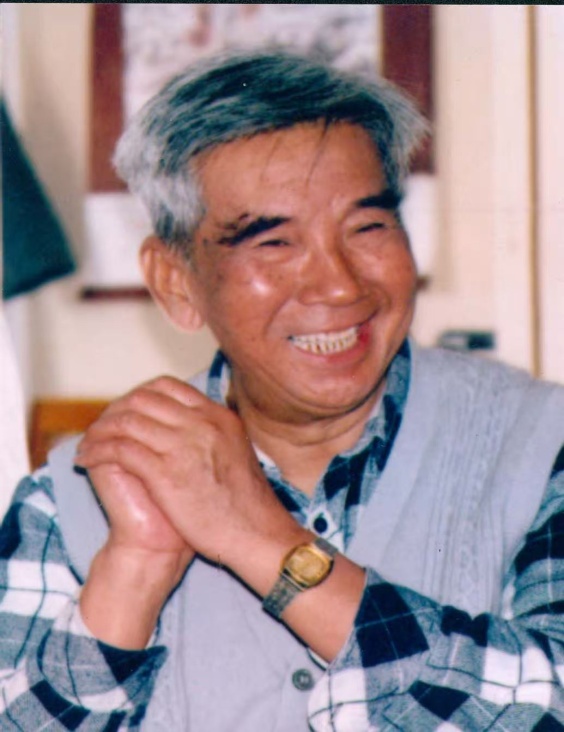

晚年时的郭英会

晚年时的郭英会

新中国成立后,郭英会因能力出色被选派至周恩来总理办公室担任军事秘书,协助处理抗美援朝战争中的军事、后勤与外交事务。在周总理身边的六年,他深受总理严谨作风和奉献精神的影响,迅速成长为一名沉稳干练的领导干部。也是在这段时期,他与北大才女、总理办公室干事许文青结为连理,连邓颖超都亲自赠以并蒂石榴表达祝福。

隐姓埋名戈壁滩:

核武攻坚,毕生奉献

1958年,郭英会迎来人生重大转折——调入二机部第九研究所(1964年改为第九研究院),参与原子能事业建设。他先后担任副所长、所(院)长,全程参与核武器研制工作。在荒无人烟的戈壁深处,他以身作则,带领科研团队攻坚克难。从原子弹到氢弹,从理论突破到试验成功,都有他坚定的身影和严谨的统筹。

郭英会的工作环境极其艰苦。就像如今在戈壁沙漠中建设的工程一样,需要克服无水、无电、无人烟、无信号等恶劣条件。但他和同事们凭着惊人的意志力,在这种环境中开创了奇迹。

退休之后,郭英会于1987年回到阔别半世纪的广东南海故乡,与乡亲叙旧话当年。1999年1月,他在北京逝世,享年78岁。郭英会曾获三级独立自由勋章、三级解放勋章、独立功勋荣誉章、献身国防科技事业荣誉证章等多项国家荣誉。

1987年,郭英会与亲妹郭婉文在西樵山合照。

1987年,郭英会与亲妹郭婉文在西樵山合照。

1987年,郭英会与亲妹郭婉文在西樵大桥合照。

1987年,郭英会与亲妹郭婉文在西樵大桥合照。

郭英会的一生,是从岭南少年到“两弹”功臣的壮阔征程,是“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的真实写照。他和他所代表的那一代国防科技工作者,在荒芜中创造奇迹,在寂静中轰鸣历史——他们的名字或许鲜为人知,但功绩永载史册。

阅兵式上,新型导弹车队缓缓驶过长安街。这些捍卫国家安全的利器,与郭英会等国防攻坚力量打下的基础一脉相承。他们在那片荒芜的戈壁滩上,用一生的坚守换来了国家的尊严与和平的底气。

资料来源:

郭英会《特别抚恤呈批表》复印件;

《总理心中装着亿万人民》(作者:许文青),摘自《在周恩来身边的日子》,扫描件;

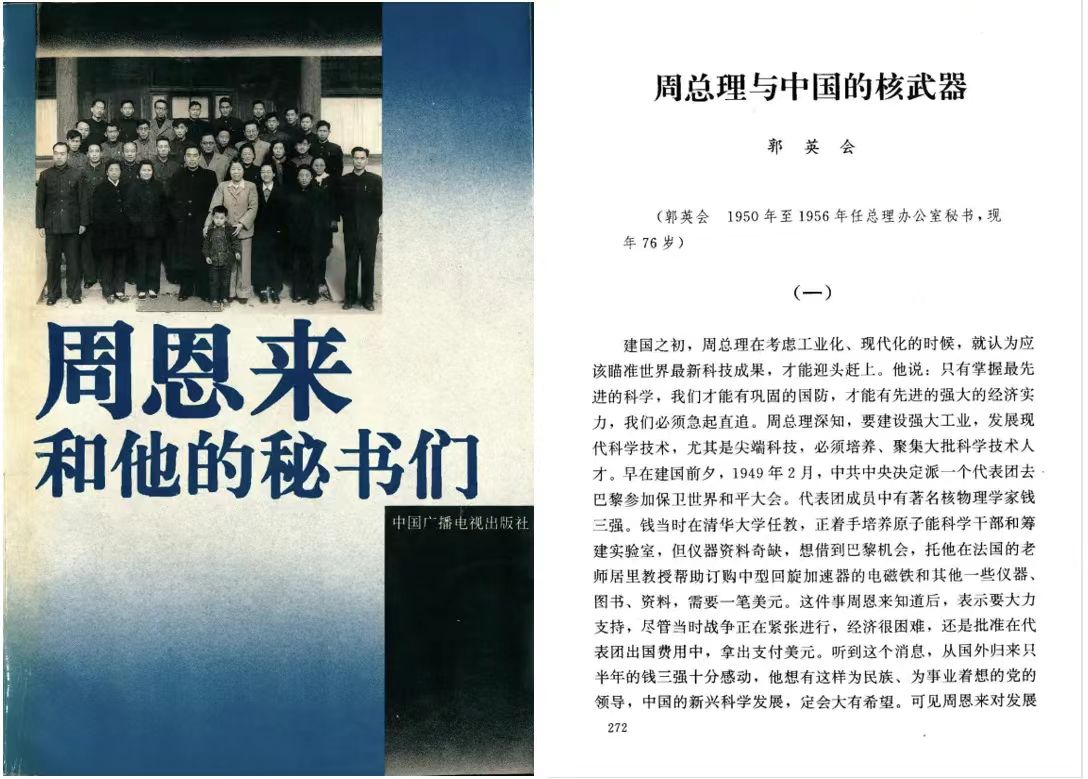

《周总理与中国的核武器》(作者:郭英会),摘自《在周恩来身边的日子》,扫描件;

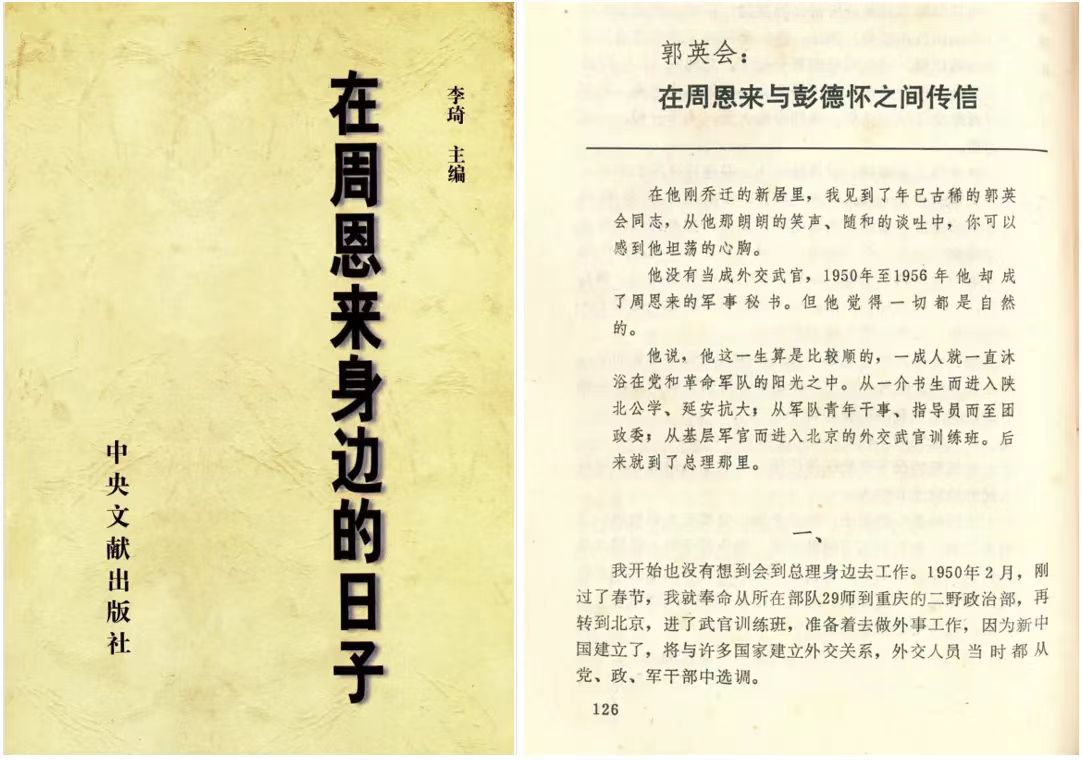

《在周恩来与彭德怀之间传信》(作者:郭英会),摘自《周恩来和他的秘书们》,扫描件。

文/南海融媒记者 黄金全 陈肖玲 左日明

通讯员 程国鹏

图片由周曼红女士提供