“解放区的天是明朗的天,解放区的人民好喜欢……”

在佛山南海的一处民居里,抗战老兵邝羽静静地坐在椅上。许多记忆已随时间淡去,但这支旋律却如同刻印在生命里,不由自主地从她口中轻轻哼出。

今年九十九岁的她,几乎见证了一整个世纪的中国。

“没有共产党就没有新中国!”歌声暂歇,她的语气忽然坚定。片刻沉静后,她又一次轻声说道:“这句话,我体会得太深了。”

邝羽。

邝羽。

那一刻,她的目光仿佛穿透岁月,重新亮起青春的光——她和同学们一口气跑上山头,朝着远方大声歌唱,唱的是革命歌曲《解放区的天》,一边唱、一边跳、一边笑,眼中是对未来最纯粹的希望。

阳光缓缓漫过窗棂,落在她布满皱纹的手上。这双手,曾在硝烟中一次次包扎伤员、守护药品,也曾执笔,郑重写下“中国万岁”。

如今,它们安静地搭在膝上,如同历史的丰碑,无声却庄严。

7人夜闯广九铁路封锁线

1926年,邝羽出生在南海大沥大镇村。父亲去了香港打工,家里有两个哥哥、两个姐姐,她最小,留在母亲身边。

1938年,日军入侵大亚湾,广州、佛山相继沦陷。那年邝羽才12岁。

“我们村有铁路、公路,交通方便,日本人就驻扎进来了。”邝羽回忆道。

一天深夜,几个喝醉的日本兵来敲门,大喊“花姑娘出来”。当时只有母亲、姐姐和她三人在家。她们急忙用木凳顶死门板,摸黑攀梯爬上屋顶,熬到天亮才敢下来。

1942年,为了继续学业,邝羽被迫离开家乡,一路逃亡到连县,进入粤秀中学读书。

学校的围墙内外,是两个世界。墙外是烽火连天、山河破碎;墙内,却有一群年轻学生在昏黄的灯光下传阅进步书刊——那是地下党员组织的秘密读书会。他们关心时局,讨论救国之路。

有些同学毕业后就去了广东人民抗日游击队东江纵队(简称“东江纵队”)参军。“游击队里很需要有文化的学生。”邝羽说,就在那样的环境中,她萌生了参军的念头。

邝羽回忆自己与战友的故事。

邝羽回忆自己与战友的故事。

1944年9月,在地下党员带领下,18岁的邝羽和6名同学毅然离开学校,踏上寻找东江纵队的路程。

他们从连县出发,穿着木头鞋,徒步、乘船,几天后才抵达广州的联络站。稍作休整,又秘密向东莞进发。

这条路危机四伏,必须穿越日占区。为避开关卡和巡逻队,他们只能昼伏夜出。

最危险的,是横穿广九铁路——那是日军严密控制的运输命脉。对面山头上,探照灯来回扫射,稍有动静就会引来枪林弹雨。

邝羽与同学们把呼吸压到最轻,身体紧紧贴着地面,在铁轨间的碎石与枕木缝隙里,像壁虎般一寸寸往前挪。

“灯照过来就一动不动,灯一过就赶紧爬几步……那是最危险的一段。”邝羽回想起来仍有感慨,一路全凭双脚跋涉,脚磨出了泡,鞋也走烂了。

这一夜生死线上的潜行,成为她褪去学生青涩、以战士之姿奔赴使命的“成人礼”。

舞台是战场,药箱即刀枪

1945年初,邝羽和同学们终于抵达东莞,如愿加入东江纵队。

“新同志都要先上学习班。受训一个月后,我被分到东江纵队江南指挥部当政工队员,做宣传工作。”她清晰地忆起,那年5月,烽火连天中,自己光荣地加入了中国共产党。

街头的临时舞台上,她演过话剧《放下你的鞭子》里那个东北沦陷后流离卖唱的女儿。蹙眉时的悲愤、开嗓时的泣诉,叩击着同胞的心弦,将文艺的力量化作刺向侵略者的利刃。

没过多久,前线战事骤然吃紧,伤员源源不断地从前线送下来。因略通卫生知识,邝羽被紧急调往康乐医院,成为一名卫生兵。说是医院,其实只是随军迁徙的医疗点,设备简陋、药品匮乏。

邝羽(左二)和佛山传媒记者讲述抗战故事。

邝羽(左二)和佛山传媒记者讲述抗战故事。

抬下来的战士们,有的被地雷炸得血肉模糊,有的骨折变形,有的发着高烧昏迷不醒。那景象让她心如刀绞,手上的动作却丝毫不乱,仍然沉着地为他们清洗、包扎。

那会儿,最缺的是消炎药,比黄金还珍贵。这些药要靠香港的战友冒险偷运进来。而保管“救命药”的担子,沉甸甸压在了邝羽肩上。

为躲避日军搜查,她把药藏在老百姓家中,用禾秆草仔细盖住。每次取药、送药,都如同在刀尖行走。

危险从未远离。医院对面的山头就有日军驻扎,时常下山扫荡。一旦有乡亲跑来报信,邝羽就赶紧用锅灰抹黑脸、包上头巾扮成老妇人,挑着药品、搀着伤员往深山转移。

“老百姓自己也很苦,却还蒸白米饭给我们吃。”这份鱼水情,她记了一辈子。“我们就一个信念:一定要打胜仗,一定要把日本人赶走!”

随着抗战的深入,东江纵队逐渐成为华南敌后战场的中流砥柱。

后代继续跟党走,此生无憾

1945年,抗战胜利的消息传来,邝羽与战友们心头燃起滚烫的喜悦,却来不及举杯欢庆——非武装人员已接到撤离的指令。

遵照组织安排,她换上长衫变回学生模样,在交通员护送下辗转潜回广州。知用中学的课堂里,她重新拿起课本,课桌下却仍藏着地下学联的秘密工作。

“回家的时候,我没有告诉家人我曾参军。那时候心里只有一个念头:党叫我去哪就去哪,叫我做啥就做啥,不怕死,更不怕难。”多年后回忆,她的语气里仍带着当年的果决。

新中国成立的曙光照亮大地,邝羽的脚步从未停歇。

她先后加入征粮队、土改队,又在火柴厂、化肥厂默默奉献,后来转至妇联、工会等单位,始终奔忙在南海建设的一线,把战火中淬炼的坚韧,化作建设家园的热忱。

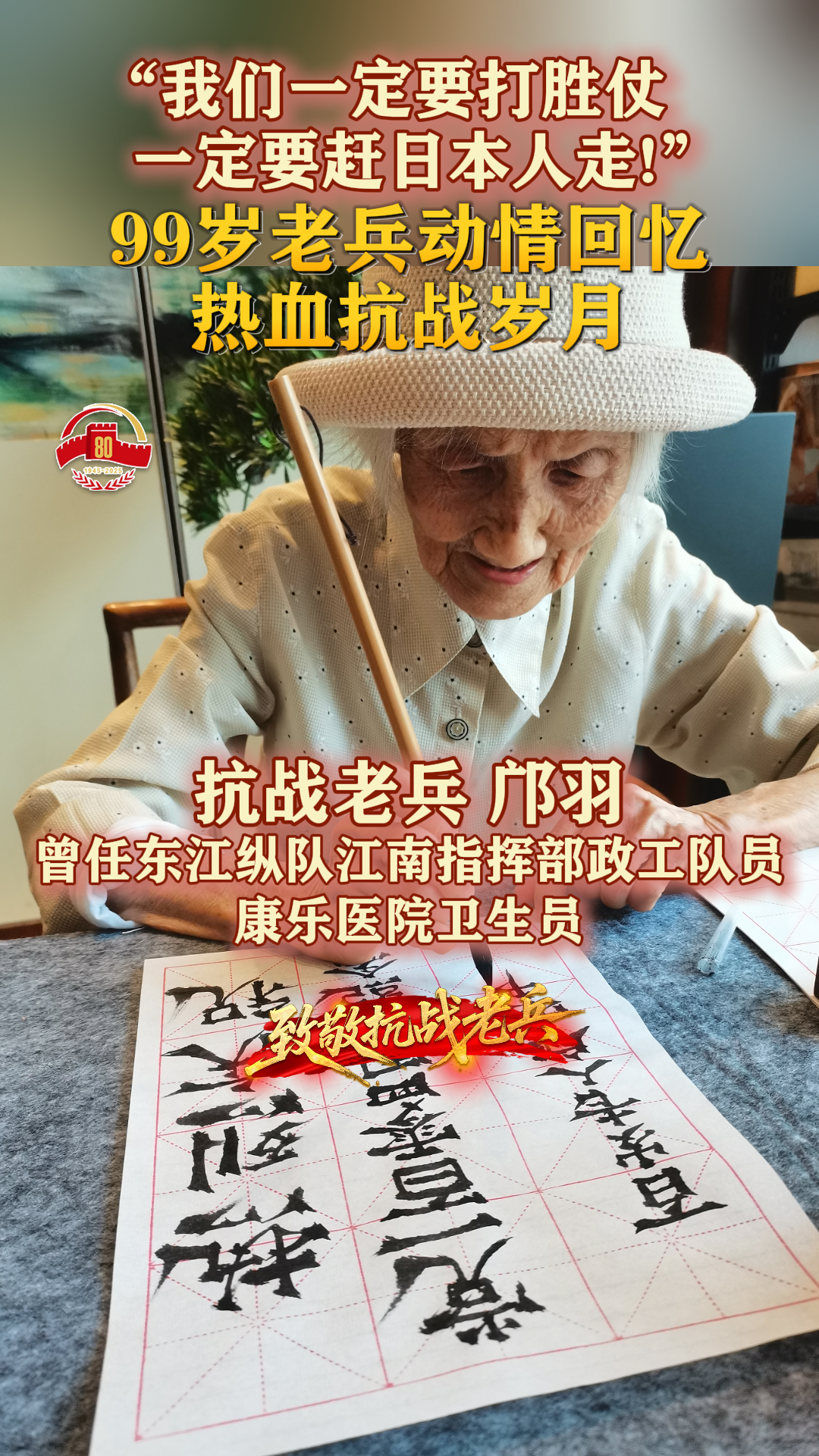

邝羽以翰墨书写对党的忠诚。

邝羽以翰墨书写对党的忠诚。

1984年2月,邝羽从南海县总工会副主席岗位离休,却以另一种方式续写忠诚。

案头笔墨常新,“东江烽火,威震南天”“党的恩情比海深”的字迹里,藏着80年党龄的赤诚。

家中珍藏的一张老照片,是1991年东江纵队佛山市老战士联谊会成立三周年的合影,她总对着照片想念战友——见面时多聊如今的柴米油盐,那些烽火岁月反而成了心照不宣的留白。

广东人民抗日游击队东江纵队佛山市老战士联谊会成立三周年暨贺新春联欢大会合影留念,第三排左七为邝羽。

广东人民抗日游击队东江纵队佛山市老战士联谊会成立三周年暨贺新春联欢大会合影留念,第三排左七为邝羽。

有的战友永远留在了过去,“我去过一个战友家里,只看到一块‘光荣牺牲’的牌匾……”邝羽的声音轻了些,带着难以言说的怅然补充道。

有的却仍在岁月里相伴,广西的战友曾在她旅途中重逢,上海的故交至今还会在电话里絮絮叨叨说着家常,那些跨越山海的惦念,成了烽火记忆里温暖的注脚。

指尖抚过胸前的党徽,邝羽眼里的光仍如当年在山头唱着战歌时那般明亮:“是党把我从穷苦学生教成能扛事的人。跟党走,永远跟党走,看后代们也跟着党继续走,这辈子就无憾了。”

而那些,曾与她同唱的年轻声音,已化作山河间的锦绣春色,在新时代的风里,轻轻回响。

文字 | 佛山市新闻传媒中心记者卢丽华

图片 | 佛山市新闻传媒中心记者关浩业、卢丽华

视频 | 佛山市新闻传媒中心记者关浩业、范楚薇、卢丽华

支持单位 | 中共佛山市委老干部局、佛山市退役军人事务局

指导单位 | 中共佛山市委党史研究室