核心提示:

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

在艰苦卓绝、波澜壮阔的抗战历程中,英勇不屈的佛山人民众志成城、浴血战斗,谱写了一曲曲感天动地、气壮山河的英雄壮歌。

铭记历史,缅怀先烈,珍爱和平,开创未来。

值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,佛山市新闻传媒中心特别组织青年记者走进佛山大地上的抗日战争历史遗迹,与广大市民一道,追寻老一辈佛山人民英勇不屈的抗战故事,感悟伟大的抗战精神,见证沧桑的历史巨变,澎湃以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的强大力量!

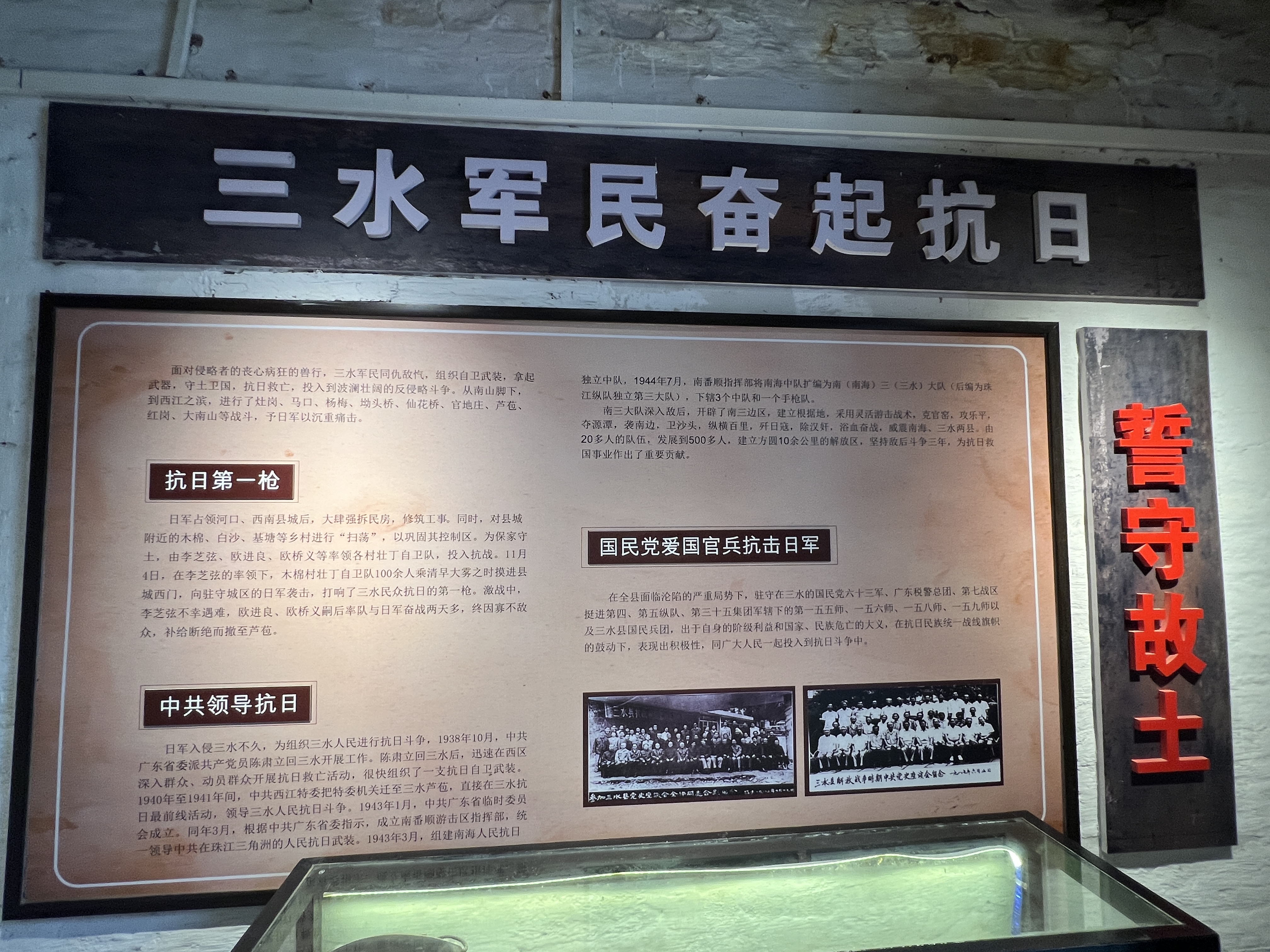

又见名城作战场,势危累卵溃南疆——1938年,一系列事件将三水芦苞卷进了华南地区抗战的惊涛骇浪之中。当时,广州、南海、三水相继沦陷,韶关成为战时省会。作为北江、芦苞涌航运枢纽的芦苞镇,战略地位空前突出,成为各方势力争夺的焦点。

中国共产党领导的游河班在风浪中穿行,爱国青年在风浪中成长为华南地区的抗日铁流;潜伏的地下党员麦少华带来《新华日报》等进步书刊,将党的宣传阵地建到了敌人眼皮底下;一衣带水的源潭、三江,革命老区在游击战中发展壮大;还有老鸦岗一战,中国军民同仇敌忾,挫败侵华日军过江西进、沿江北上的嚣张气焰。

80多年过去,波诡云谲的谍战、艰苦卓绝的游击战、荡气回肠的围歼战……依然铭怀在后人心中,他们的足迹,早已成为这片土地上永不磨灭的红色坐标。

麦街谍影:暗战中的信仰之光

芦苞,这座一度被誉为“小广州”、北江航运带上的千年古镇,在抗日战争时期三度沦陷,却始终没有弯下那钢铁般的脊梁。

麦街6号,就是这一段历史的见证。

麦街6号

麦街6号

这是一座青砖建成的房子,约3米宽、10米长,依次分为大厅、睡房、澡房、厨房等,当地人把这种结构的房子称为竹筒屋。三水沦陷后,麦街6号成为中共党员开展活动的秘密据点。在里屋,有一个木质的小阁楼,据说是当时地下党员收发电报或者秘密集会的地方。2019年,这里被确认为中共三水县工委机关、中共西江特委机关旧址。

通过现场走访和查看史料,我们认为原因有三:

原屋主是一位华侨,华侨群体在中国革命发展过程中发挥过重要的作用;它地理位置优越,位于芦苞镇芦苞墟与胥江祖庙之间,曾经商铺林立并且背靠北江各大小渡口、码头,三教九流之徒来往频仍,易于开展秘密活动和情报工作。侵华日军三度攻占这里都无法长久驻军,群众抗战基础深厚。

芦苞水闸旧照。

芦苞水闸旧照。

史料记载,时任西江特委书记刘田夫,相中这里水网密布,来往船只多,就创建了游河班。他在船上对抗日干部进行培训,目的是为了摆脱特务的追踪和日军的轰炸。

北江特委副书记邓楚白也曾驻点芦苞镇麦街6号,负责指挥南三番工委及其所辖的两支武装队伍。到1941年,西江特委为加强对驻三水的党组织和抗日前线工作的领导,也将特委领导机关迁至这里。

革命斗争的星星之火,指引着沦陷区青年的前行。归国华侨麦少华就是其中一个代表。

麦少华、陈明燊,二人都是抗战时期在三水的中共地下党员。

麦少华、陈明燊,二人都是抗战时期在三水的中共地下党员。

三八书店旧址,三八书店后因防汛需要已经拆除。

三八书店旧址,三八书店后因防汛需要已经拆除。

1938年,在麦街居住、年仅15岁的麦少华在地下党员李静音、叶涤如的帮助和关怀下,阅读了《苏联的妇女》等革命书籍。1940年4月2日,麦少华光荣加入中国共产党,同年7月,麦少华接受组织委派,到芦苞墟冠芳茶楼开办三八书店并担任领导工作。

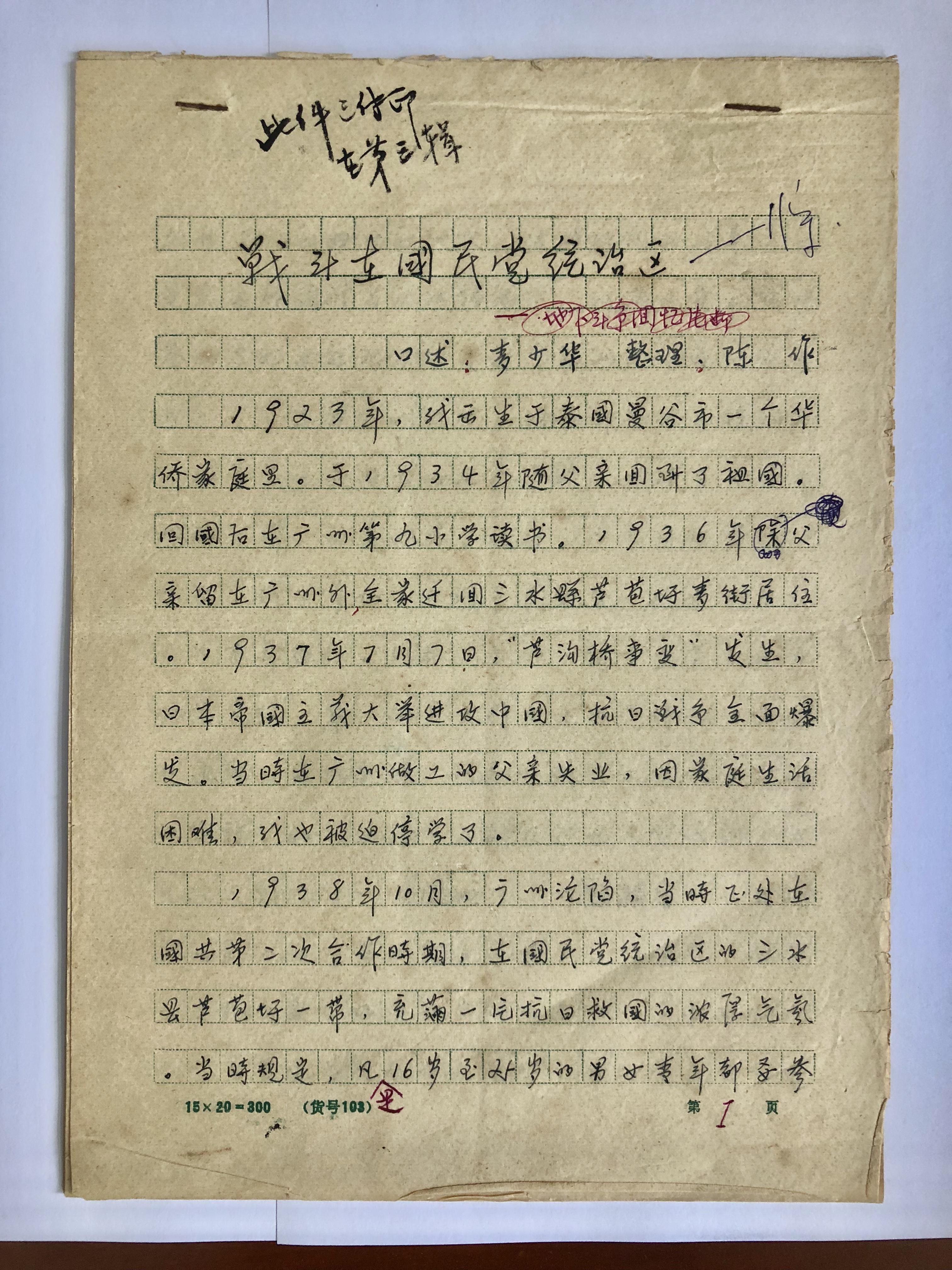

麦少华晚年的口述稿。

麦少华晚年的口述稿。

三水区委党史研究室至今收藏着一份麦少华本人晚年的口述稿《战斗在国民党统治区》,当时,三水西南已经沦陷,党的活动重点放在芦苞、乐平一带,三八书店除了销售一些小型日用品,主要销售《新妇女》《新华日报》《大众哲学》等进步书籍,借此向群众传播革命道理和进步思想,争取爱国志士和进步青年对中共的认识及支持。

信仰的利剑在斗争中磨砺,如喷薄的曙光,刺破重重乌云。

1941年,地下党组织将麦少华安排到三水县政府政工队工作。1943年夏,麦少华奉调特务大队工作,主要负责抄写敌伪情报。一次,当时被称为“芦苞皇帝”的欧芳的大儿子欧桂良指示其爪牙将一批子弹偷运到沦陷区,麦少华及时揭露了这一阴谋。

1945年9月,麦少华根据组织安排到范湖墟中心小学当教师,以教师工作为名作掩护,秘密印发革命传单。1949年10月,三水、南海解放,麦少华奉命到佛山警备司令部接收当地土匪的武装。次年夏,麦少华又以军事代表身份回到三水开展接收电话所工作。

解放后,麦少华马不停蹄投身新中国的建设。

解放后,麦少华马不停蹄投身新中国的建设。

为人称道的是,麦少华的丈夫陈明燊,也是一位优秀的地下党员。

1940年夏,组织把陈明燊派到三水国民兵团当训政员。随后,陈当上了兵团第一大队第一中队第二小队队长。在多年抗战中,陈明燊多次上战场杀敌。1948年,陈明燊负责将当时的粤桂湘边纵政委兼司令员梁嘉安全转移到了四会。

1949年8月,为迎接解放,陈明燊与中共南三花工委抽调党员沈革、沈柏星、陈正宇、金敬以及珠江地工委直接委派的张云等成立党支部,积极进行策反工作,争取三水县保警大会第二中队起义。解放军南下到境时,二中队交出武装。

夫妻俩结束了十年的潜伏生涯,又马不停蹄投身到新中国的建设中,为革命事业终生奉献。随着城市发展,三八书店早已湮灭无踪,但是,在2019年,芦苞镇通过大量搜集历史资料和求证当时在世的知情人士,最终确认了麦街6号为抗战时期的中共三水县工委和中共西江特委机关旧址。

为伟大复兴:每一战都荡气回肠

麦街6号的故事远未结束,在国家民族危亡之际,这里迸发出炎黄赤子矢志报国的磅礴伟力。通过对历史文献的解读和实地走访,一段更为壮阔的激情岁月向我们走来。

早于1939年9月,中共西江特委决定成立中共三水县工委,在芦苞、乐平、南边一带都有地下党员开展活动,并逐渐在南海、三水交界的官窑、源潭、大旗头村等地秘密组建抗日队伍。当时源潭一带许多年仅十多岁的少年参加了游击队下属的“鬼仔队”,协助搜集情报、运送物资、宣传抗日。

何伟在1944年加入“鬼仔队”。(历史资料图)

何伟在1944年加入“鬼仔队”。(历史资料图)

到1945年1月25日,广东人民抗日游击队珠江纵队在沙头(原属三水,1958年划归南海)公开宣布成立独立第三大队,随后取得攻打乐平圩汪伪联防队,夜袭源潭村汪伪联防队和南边圩汪伪保警中队,夜袭梁家庄维持会等一连串胜利。

同年5月上旬,珠江纵队将南海县的大榄、小榄、银岗、小㘵,三水县的源潭、沙头和桃㘵共七个乡联合成立南三乡政建设委员会,并开展减租减息运动、征粮收税,宣传教育。

而一江之隔的老鸦岗,同样镌刻着中国军民用生命和鲜血铸就的不朽荣光。

图中最高的山就是老鸦岗,早已丛林莽莽。

图中最高的山就是老鸦岗,早已丛林莽莽。

1938年三水沦陷,县机关退守芦苞西河坚持抗战,高200多米的老鸦岗是西河一带的制高点,因背靠大南山山脉而易守难攻,且东临北江航道且与芦苞墟隔江相望,军事价值十分重要。

当时,距离老鸦岗最近的村头村等村落聚集了大量难民,三水县政府成立的抗日救亡政治工作队有10多位女共产党员,她们以办夜校、妇女识字班等形式开展战时妇女工作,还筹措资金开办火柴厂,组织难民生产自救,为中国军民抗击日寇积蓄力量。

抗战时期的中国军队的装备。

抗战时期的中国军队的装备。

到1942年芦苞第二次陷落期间,日军顺势渡河侵占蒋岸墟和村头村,并以老鸦岗为大本营派驻重兵防守,在老鸦岗构筑了铁丝网、炮垒、战壕等防御工事,四周还埋设了大量地雷,此外,侵华日军还在北江西岸设卡放哨,妄图封锁西河全线。

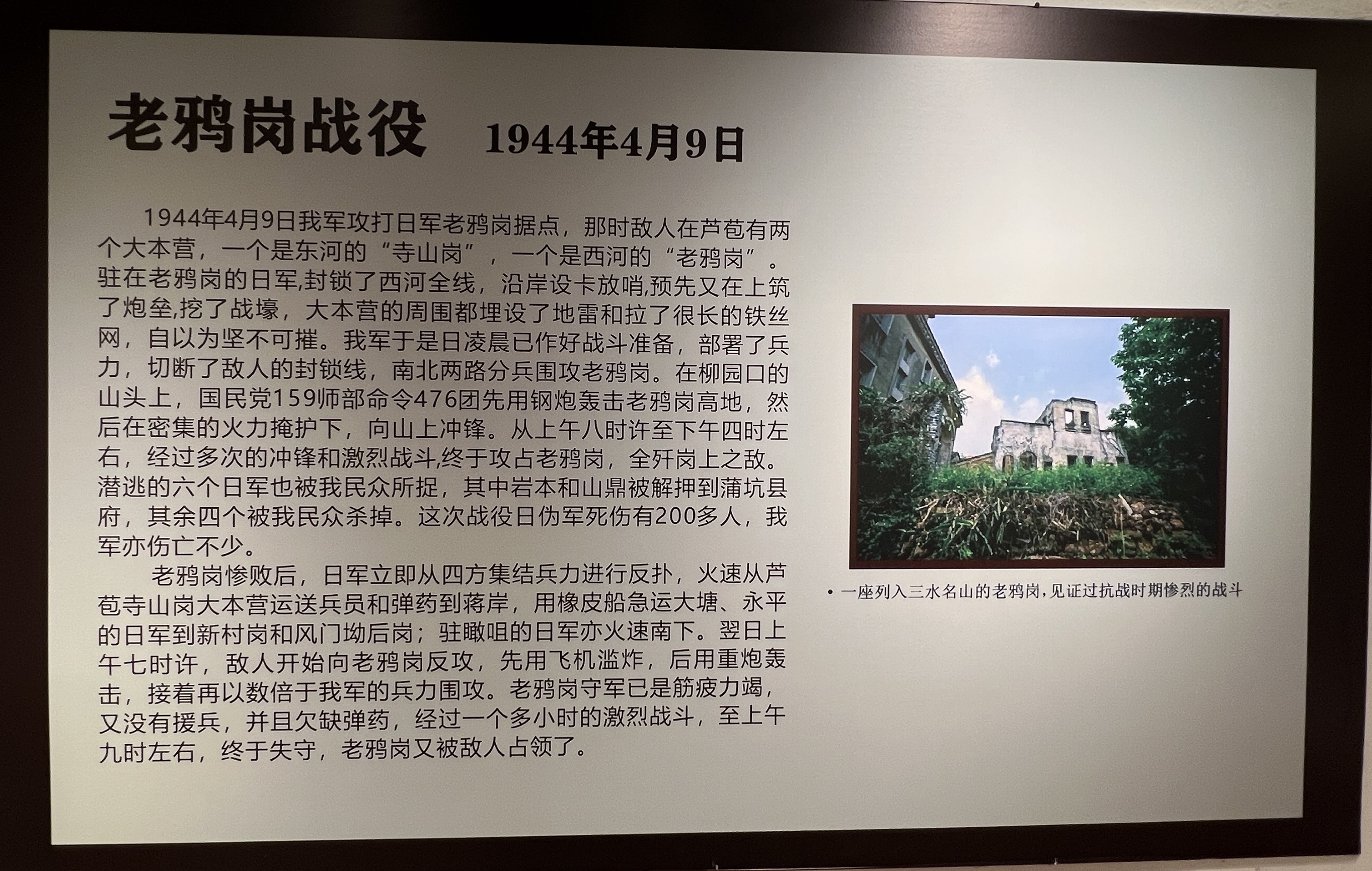

为粉碎敌人的意图,中国军民曾至少两次发起对老鸦岗的战斗。最后一仗爆发于1944年4月9日,在长达8个多小时的艰苦战斗中,终于全歼200多名守军。

老鸦岗一战,十分激烈。

老鸦岗一战,十分激烈。

据《三水文史》等文献资料:当时负责进攻的是国民党一五六师,他们采取南北合围的方式突破敌人封锁线,随后用钢炮轰击老鸦岗高地,在密集火力的掩护下向山上冲锋。战斗从上午8时许持续到下午4时许,才终于攻克阵地,歼灭守军200余人,潜逃的6名日军也被乡民擒获。

这一仗,中国军民同仇敌忾。“从早上到傍晚,他们发起一次又一次的冲锋。”岑卓培当时才10岁,但他仍记得当时的场景,父母都去搬运伤兵,拿下老鸦岗之后,还给士兵们煮粥水吃。

如今,在距离老鸦岗战斗遗址最近的村头村,一座西式别墅仍保留着侵华日军用机枪扫射留下的弹孔。

岑国强给记者讲述这片“子弹墙”的来历。

岑国强给记者讲述这片“子弹墙”的来历。

房子旁,72岁的岑国强告诉记者,这座西式别墅是他亲戚在1938年所建,屋主最近一次回来时还再三地说,以后重修房子,这堵布满弹孔的墙要保留下来,保留下去。

保留下来,更保留下去——村民朴素而坚定的态度,在战火中屹立不倒的“子弹墙”,宛如一页无声诵读的英雄史诗,让人肃然,让人动容。

记者手记:它们永不过时,我们初心不改

来到“子弹墙”下,遥望老鸦岗战斗遗址,只见林海茫茫。这片曾经饱受战火洗礼的土地,如今田连阡陌,屋舍井然,一副岭南乡村岁月静好的模样。

出入麦街6号的人们,不再小心翼翼,阁楼上的电报机,也光明正大地向来客展示。不远处的胥江祖庙偶尔传来祈福的钟声,曾经谍影重重的青砖古巷,见证着“小广州”涅槃重生。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际 ,从当下望向历史,我们更加懂得这习以为常却又弥足珍贵的生活:这片土地历尽烽火洗礼,早已开出红色之花。

从1938年到1945年,芦苞三度沦陷,但是,“小广州”打成了废墟,它始终没有低下钢铁般的脊梁,也始终没有松开紧握的拳头。

背后,是爱国的信仰,支撑着人们在硝烟散尽后恢复生产,团结抵抗;是进步的青年,在北江的怒涛中汲取革命思想,在麦街的暗战里应声而出,前仆后继奔赴民族复兴的征途。

80多年后的今天,我们依旧需要铭怀这段历史,更加需要这样的传承:在列强侵略时顽强抗争的信念,在山河破碎时浴血奋战的坚定勇敢,在百业待兴时发愤图强的进取,在时代发展时奋勇争先的担当——尤其是当我们踏上中国式现代化佛山实践的新征途,当“四山两江”“环两江”的锦绣蓝图徐徐铺开,当佛山制造“两条腿走路”“三箭齐发”的漫漫征途风正帆悬。

它们永远星耀长空,我们初心不改。

中共市委党史研究室 联合出品

文/图 佛山市新闻中心记者杨立韵、实习生刘琛圆

视频/佛山市新闻中心记者于健