核心提示:

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

在艰苦卓绝、波澜壮阔的抗战历程中,英勇不屈的佛山人民众志成城、浴血战斗,谱写了一曲曲感天动地、气壮山河的英雄壮歌。

铭记历史,缅怀先烈,珍爱和平,开创未来。

值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,佛山市新闻传媒中心特别组织青年记者走进佛山大地上的抗日战争历史遗迹,与广大市民一道,追寻老一辈佛山人民英勇不屈的抗战故事,感悟伟大的抗战精神,见证沧桑的历史巨变,澎湃以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的强大力量!

岭南盛夏,万物葱茏。记者走进佛山三水西南街道筷子街、金本洲头村,探访抗日志士陈肃立生前战斗过的地方,通过一份珍贵手稿、一段跨越时空的寻访,还原这位在敌占区奋战7年的革命者的传奇人生。

陈肃立故居

陈肃立故居

一份手稿:揭开“敌后孤勇者”的隐秘人生

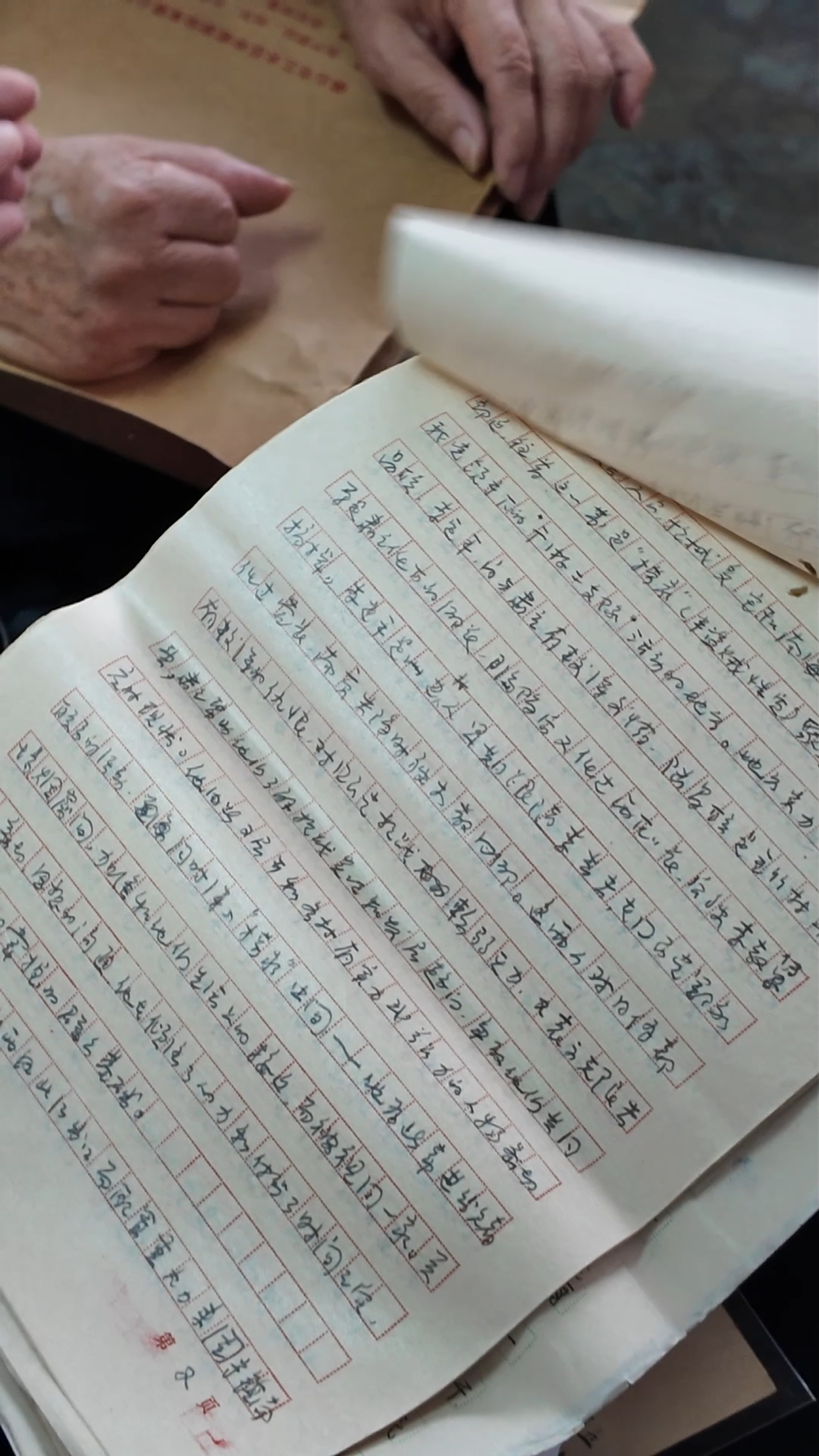

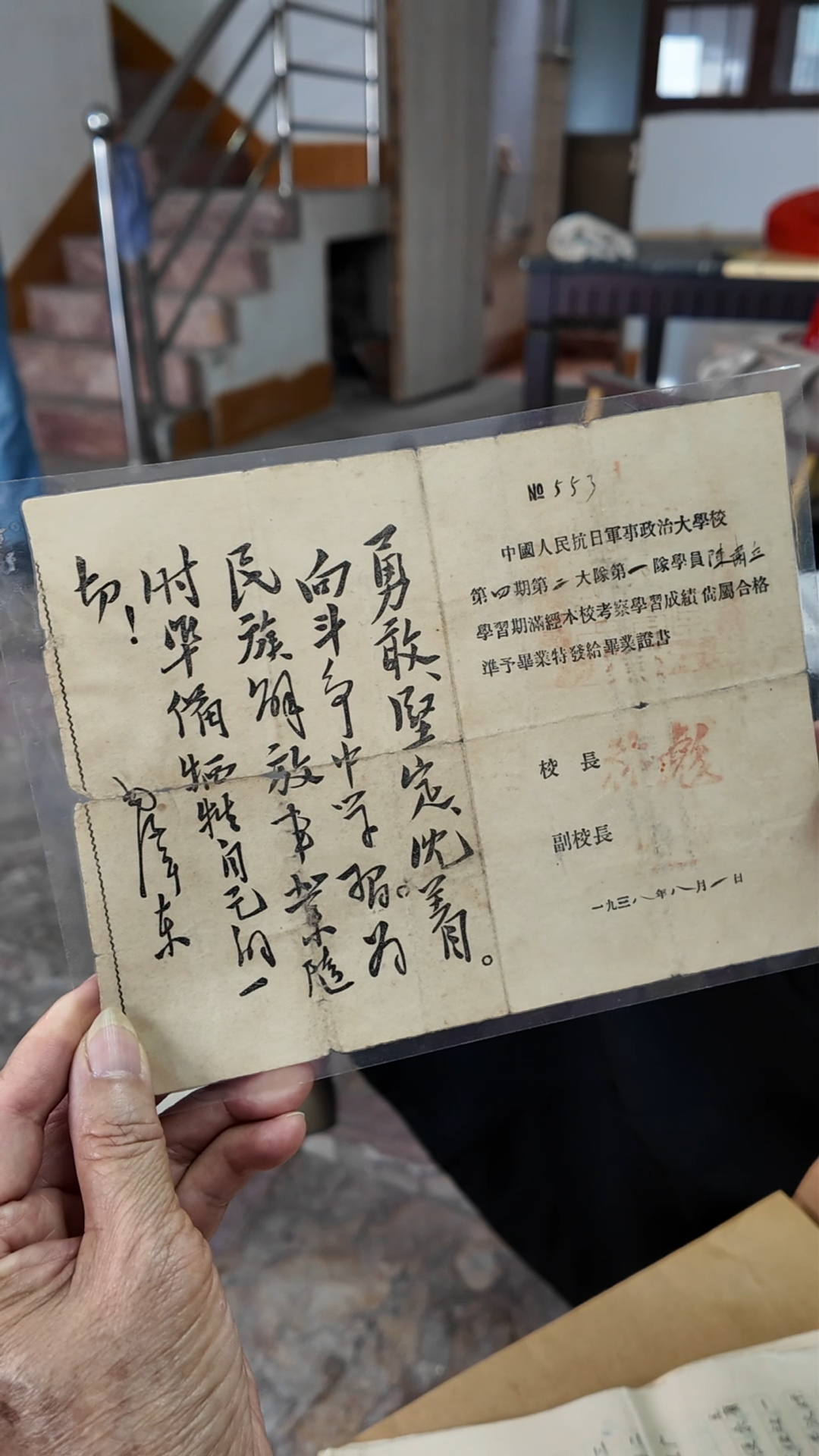

在三水烈士陈肃立后人陈幸儿以前生活的家中,一个斑驳的铁盒里珍藏着改变家族记忆的“钥匙”——父亲陈焕晚年撰写的50多页手稿和一张1938年由毛泽东亲笔题词的“中国人民抗日军事政治大学毕业证书”。证书上“为民族解放事业随时准备牺牲自己的一切”的誓言,成为陈肃立一生的真实写照。

陈肃立儿子陈焕撰写的手稿

陈肃立抗大毕业证书

陈肃立抗大毕业证书

“爷爷牺牲时父亲才22岁,这些文字是他留给后人的精神遗产。”陈肃立的孙女陈幸儿轻轻抚摸着泛黄的纸页向记者讲述。手稿记载,1938年从延安抗大毕业的陈肃立,受党组织派遣回到沦陷的家乡三水,以“挺四”纵队参议身份潜伏敌营。他发展党员、转移同志,甚至借助地方武装力量打击汉奸,在日伪军眼皮底下构建起地下抗日网络。

两处遗址:见证“三教九流”中的统战智慧

在金本洲头村陈肃立故居,青砖砌成的两层小楼静静矗立。1944年西江洪灾后,这里曾是复堤救灾的指挥部。“他本可随部队安全转移,却选择留下组织灾后重建。”三水区委党史研究室负责人指着门牌15号介绍。记者在洲边村走访时,村民陆伯回忆祖辈口传的故事:“陈先生会功夫、懂医术,连地方武装头目都敬他三分,硬是化解了好几场宗族械斗。”

在西南街道筷子街的旧茶楼遗址,陈肃立曾以“福昌茶粉店”为掩护建立地下联络站。史料记载,他常扮作商人,将情报藏在茶叶桶夹层中传递。孙女陈幸儿感慨:“爷爷能把三教九流都变成抗日力量,这种斗争艺术至今令人叹服。”

三代传承:血脉里的信仰密码

“他为什么明知危险还要去买粮?”这是困扰陈幸儿多年的疑问。1945年2月,陈肃立为给隐蔽在家中的8名女政工队员筹粮,独自渡江至金利圩,被特务杀害于荒坡,年仅39岁。记者在烈士陵园找到了答案——墓碑旁镌刻着战友刘顺联1982年的追忆:“他把《论持久战》翻到脱页,总说‘共产党员要像种子,在人民中生根开花’。”

如今,陈家每年清明都会组织年轻一代后人一起重走革命路。在洲头村文化馆,陈肃立创办义学用的黑板、抗战宣传画稿成为鲜活教材。“爷爷牺牲时口袋里只剩半块杂粮饼,这种清贫恰恰印证了他的纯粹。”陈幸儿说。

历史回响:永不褪色的精神丰碑

本次走访中,记者收集到3件珍贵实物,采访了2位亲历者后代。佛山市档案馆计划将陈肃立事迹纳入“抗战口述史"项目,其故居也将启动保护性修缮。佛山市委宣传部相关负责人表示:“这些‘家门口’的红色资源,是最生动的爱国主义教材。”

站在西江畔的渡口,当年枪声已远,但江水依旧诉说着这样的启示:从延安抗大的青春誓言到洲头村的最后一滴血,陈肃立用生命诠释了“苟利国家生死以”的信仰力量。这种在至暗时刻仍心怀光明的精神,正是穿越80年岁月依然照亮当下的火炬。

记者手记

当我在洲头村15号斑驳的砖墙前驻足时,仿佛看见陈肃立深夜伏案书写情报的身影;当手抚旧茶楼残存的砖石,似乎能听见地下工作者压低声音的密谈。最触动我的,是陈幸儿展示的那张毕业证书——1938年的毛边纸已经脆黄,但“随时准备牺牲自己的一切”的墨迹依然清晰如新。

80年过去,洲头村早已旧貌换新颜。陈肃立当年筹粮遇害的渡口,如今架起了现代化大桥;他曾奔走呼号的街巷,现在飘荡着孩童的笑声。这种沧桑巨变,不正是先烈们用生命换来的吗?

在整理采访笔记时,我忽然明白:历史从不是冰冷的文字,而是由一个个有血有肉的选择编织而成。陈肃立放弃转移机会选择留守,明知危险仍去买粮,这些看似“不聪明”的决定,恰恰彰显了共产党人最宝贵的品质——把人民利益置于个人安危之上的担当。

今天的我们,或许再不用面对枪林弹雨,但同样需要这种“把一切献给信仰”的精神力量。在平凡岗位上尽职尽责,在关键时刻挺身而出,这就是对先烈最好的告慰。

文图视频/佛山市新闻传媒中心记者刘赟 黎锦健

指导单位 | 中共佛山市委党史研究室