▲香港,外国面孔的外卖骑手驾驶摩托车在街道上飞驰 图/视觉中国

学者赵稀方认为,邵栋给香港文学提供了不同的东西,一是对香港的城市性、地方性有精彩的反映;二是不执着于在香港的立场,除了香港以外,南京、常州、台北,都会成为小说的背景。

本文首发于南方人物周刊

文 / 南方人物周刊记者 张宇欣

编辑 / 周建平 rwzkjpz@163.com

书写香港的人

常州人邵栋在香港找工作是2017年的事,那时他住在佐敦。那里交通方便,巴士直达内地;靠近大型商场;有很多五金店、做家装的工人。佐敦以前是古惑仔出没之地,曾经有不少色情场所。

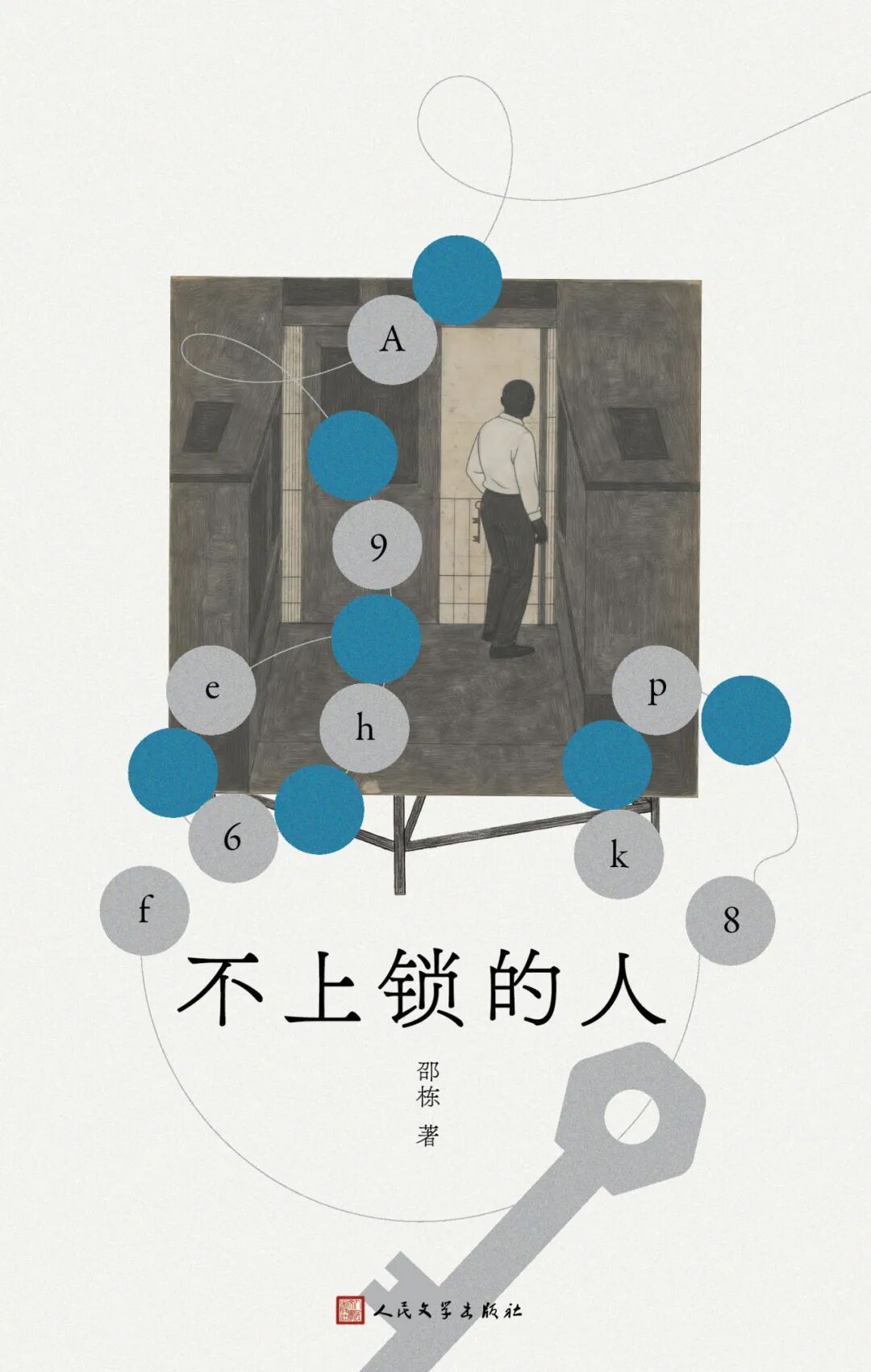

“佐敦无非是这样,天晴时又是另外一番风景,尼泊尔人将自己的烧烤摊位摆上街道,抹着咖喱酱的烤串,还有长得像小笼包的momo饺子,都散发出一种香料营造的异常香气。街对面的成衣摊位上,本地的中年妇女脖子上青筋凸起,直着嗓子指点叫骂,骂的都是广东话,伺候烤串的卷发高佬竟也用尼泊尔口音的广东话回嘴。”在一篇名为《不上锁的人》的小说中,邵栋这样写佐敦。

“这段城市描写不可能出现在中国内地的任何城市,邵栋其实反映了香港的多元性。”2025年11月2日,在Page One书店北京坊店关于邵栋小说集《不上锁的人》的对谈活动中,研究香港文学的中国社会科学院文学研究所研究员赵稀方说。

2017年夏天,邵栋从香港大学现代文学专业博士毕业后,住在一个月租8500元港币、15平方米的隔断间。在遥远的美国,特朗普上台,政治气候变化,大量留学生回到中国香港找工作。邵栋找教职时颇为不顺。其间,他学了刷漆(包括看网上视频自学以及向佐敦的师傅请教),考了香港保险执业执照。

“(我学这些)跟这座城市有关。”11月,在北京天坛附近的一家咖啡馆,邵栋对我说。新闻时不时报道,因新冠疫情失业的TVB演员送外卖,前香港选美小姐卖鱼蛋,前男团成员因收入减少兼职开城巴。这就是香港人的特点,他们务实、灵活。

租房需要在墙上打钉子,用来挂电视、装饰品。师傅教邵栋,如果钉的时候随意,之后填缝就会很麻烦。收录在《不上锁的人》里的小说《白鲟》中,邵栋耐心地写了刷墙师傅的作业:“仲明带了硬纸箱板,用剪刀铰断,撕成一条条,卷起来,堵在孔洞中,然后围绕着洞口逆时针一圈圈刷上填缝剂。”

“我觉得香港文学中比较少人关注的、应该写多一点的,就是房子,房子是香港最核心的焦虑之一。我这篇小说的起源,是想让一个香港人帮一个内地人刷曾经属于自己的房子,这是对这个时代比较简约的理解。”邵栋说。

▲香港鲗鱼涌,被游客称为“怪兽大厦”的民居建筑群 图/视觉中国

他本科读的是汉语言文学,硕博研究的是中国现代文学,找工作20个月后,终于接到一个录用通知,到香港都会大学创意艺术系任教。校方问他,能不能教新媒体、博物馆学这两门课?邵栋说,能。为了通勤方便,邵栋搬了次家。房子的墙是他自己刷的。

成长于1990年代的内地,邵栋不可避免地受到香港流行文化的影响。京杭大运河穿常州城而过,运河边的夜市就叫香港摊,卖香港的磁带、挂历、打口碟等等。父亲是记者,邵栋跟着父亲看过不少香港电影。这些算是推动他去香港读书的小情结。

“入乡随俗,客随主便。”他学粤语(同学、老师、街市的中年人、学校的保安都是他的粤语指导老师),用粤语给香港的本科生上课。在《不上锁的人》中,青年教师蒋山“用不熟练的广东话和熟练的英文分别说了一遍,低频的声腔仿佛在自言自语,或是为不存在的观众演出一场哑剧”,这算是邵栋的自嘲。

很快,他接了越来越多的课,最多到九门,其中好几门都与文学毫无关系。他现在的职位是创意艺术系助理教授。

在Page One的那场对谈活动中,学者赵稀方讲到,香港创作界把邵栋与更资深的作家葛亮相提并论,他们从本科到博士的学术背景都一致,也都成为了香港这座城市的书写者。赵稀方认为,邵栋给香港文学提供了不同的东西,一是对香港的城市性、地方性有精彩的反映;二是不执着于在香港的立场,除了香港以外,南京、常州、台北,都会成为小说的背景。

▲2025年11月2日,在Page One书店北京坊店的新书对谈活动上,邵栋(左)、赵稀方(中)、吴呈杰(右)和读者合影 图/人民文学出版社提供

自己算香港写作者吗?邵栋有一次坐出租车,司机问他到香港多久了,他如实回答。多久回去一次呢?过年时回去。司机说,懂了,跟内地的农民工差不多对吧?邵栋说,是是。这就是他的身份,一个在香港打工的异乡人。

邵栋的第一本小说集《空气吉他》(2022出版)中,有文艺女青年曾经在香港读研,在南京的大学外开了一家小小的音像店,完全按照对香港电影的审美来构建那个空间;有位老先生年轻时游泳逃港;一个女中学生与一个即将移民的笔友因一本《红玫瑰与白玫瑰》产生奇妙的缘分。香港的历史和生活质地被吸进了邵栋的文字。

第二本小说集《不上锁的人》也多是发生在香港的故事。在《白鲟》中,因为兴建大坝,白鲟无法洄游产卵,被隔绝在外,加上过度捕捞,终于灭绝。它是小说里的一个意象,也是对那几个主角的隐喻:从内地到香港定居的人,在香港回不去内地、最终远赴英国的人,从英国要申请到香港读书的华人。

马来西亚作家黎紫书见到邵栋,对他说,你写的悬疑小说我不爱看,《文康乐舞》这篇我最喜欢。

在这篇小说中,“我”的独居香港的爸爸在新冠疫情中去世。《文康乐舞》结构较为复杂,其中一个对比是前面父亲的死与后面“我”做纪录片导演拍摄到的十年一遇的肃穆的打蘸仪式,邵栋花了整整9页的篇幅,写大家如何让亡灵安息。“前面的死亡,越不体面、越简陋、越粗糙、越寂寞,那后面的招魂,就需要越肃穆、越热闹、越整饬、越一丝不苟。”

在回答《文学报》的提问时,邵栋说自己在写作上自律、迫切、认真,“有时候也是与现实关切有关的情绪所致。我在写这本书的时候,有一些世界的变迁与不变,深深地击中了我,所以我的愤怒与忧愁都在其中表现。”

▲香港,股市行情展示屏幕前的市民 图/视觉中国

写作是冲动吗

2023年,邵栋凭《空气吉他》入围第六届宝珀理想国文学奖决名单。这本书是他2012年到香港读研、读博后,在做学术的间隙写的短篇小说的集结。有时,看到有文学奖,他会写一篇小说投递,却无疾而终。信手写就的小说放在电脑里,正好遇上有文学奖可以报名,往往无心插柳柳成荫。他拿过林语堂文学奖首奖、华语文学原创大赛首奖、香港青年文学奖等等,用奖金补贴生活费。

“我斗胆来书写生活,写小说,就像空气吉他一样,某种程度上是一种‘意淫’。”初高中的时候,邵栋很喜欢写小说。每周一交周记,他会在前一个周六花两小时写一篇短篇小说。本科时,他的虚构作品常见于学校一本叫《凝眸》的文学杂志。

2017年是一个节点,邵栋毕业。他不喜欢早起,不喜欢打卡,也不抽烟不喝酒——本科时,老师们就说, 你研究文学的,怎么都不喝酒?而香港的绝大部分商务和学术招待都安排在中午,没了喝酒的条件。他决定留港找教职。

此后五年,他没有写成一篇小说。“我感觉人都是被消耗的,休息就是为了更好地去上班,没有自己的空间,像一个机器人,一个AI教师。”几个开了头的小说放下了。

“有没有什么时候觉得自己这辈子可能都不会写小说了?”我问。

“有啊!钱钟书说,很多人把写作冲动当作写作才华。”邵栋认为,自己的写作冲动消失了,像大部分人一样。他打了个比方, 就像去KTV唱歌,一唱就觉得自己走调了,再唱,一直不在调上,唱得也难受,只能把歌切了。

2022年,好像整个世界都处于低谷。邵栋重读契诃夫的《海鸥》《万尼亚舅舅》《樱桃园》,忽觉被说中心事。契诃夫的胸襟和温柔,燃起了他对写作纯粹的热情。前几年下班打《原神》的生活,似乎是虚度光阴。

《空气吉他》整体较简单。邵栋说,每一个故事都在解决一个问题,以戏剧性或人物关系上的错置来实现故事的张力。一些豆瓣差评指出,他的小说中后部分故事易坍塌、松散,他也认可。

一篇自传性较强的《江南商场》,是以成年人的不可靠叙事回忆小学时与同学打游戏成霸王的辉煌过去。“可能它是好读的,但坦白说在文学技巧、叙事方法上没有什么创新,小说里不断竞技,还有点武侠小说的手法,所以说是站在很多成熟的文本基础之上的。”在聊天时,邵栋常常给自己的小说做文学批评。

集子里有的小说短小清澈,比如《涛涛的夏天》,写一个住在深圳城中村的小伙用一台老冰箱当空调制冷,终于有一天老冰箱坏了,他十分失落。《钻石山》的主角老潘在妻子离世后,因为自己年轻时没有给妻子买真的钻戒而歉疚不已,认为妻子不能瞑目,决意补偿亡魂。

有的小说能看出极年轻的人对世界的向往。最长的一篇古代背景的小说,有大漠、江南、谋反、等待一生等元素;在另一个故事中,几个人的相遇、相知,冥冥中与《春光乍泄》这部电影有关,一个女孩买了她能买到的所有与电影同款的走马灯。

“太杀马特了,我不行了。”邵栋听我说起这些情节,十分不好意思。有的小说写作于他的失恋期。有的话是他希望通过写小说让某个人看到。“那时候可能是《东邪西毒》什么的看多了,但真的是很真挚地想写这些东西。整篇小说都那样,也没法改,要不只能删了。”

《空气吉他》本来应该在2019年出版,因故被搁置。过了几年,出版社请邵栋校正书稿。邵栋再读小说,自感羞惭,只改了改错别字,不忍全看,“有些篇目挺肉麻的。”

2025年因《不上锁的人》出版,邵栋去各地做读书分享活动。在北京,一位读者站起来发言:自己上学时看《空气吉他》,觉得写得不怎么样,没有什么结构或给人什么思考。邵栋回答,你的判断是对的,《空气吉他》确实写得不怎么样,我自己也是这种感觉。

第一次入围宝珀奖是意外,邵栋看到其他没有入选决名单的小说,比他的成熟。“所以给我差评什么的很正常。但好处就是它很松弛,它没有预设什么,读者也没什么压力。在语言上和对小说的理解上,或许因为个人风格比较异质,引起了评审的兴趣。”

在2023年的宝珀颁奖礼上,作家唐诺夸了几次邵栋。邵栋视之为没有奖项所以评委好心安慰。第二天早上,他对唐诺说,您太客气了,我的小说现在还很粗糙。唐诺严肃起来,说,我做了几十年评委,不会看错的,你是可以继续写下去的。

邵栋蛮受鼓舞,写着玩的小说,大家觉得还可以,那认真写会怎么样呢?会不会再好一点?

▲邵栋 图/李芊芊

过去两年里,他写了十几篇小说,“基本上每天下班坐下来就能写,从没遇到过卡壳的情况。”《不上锁的人》只选了七篇,他觉得像是七个不同的人写的,这样有意思。在文字、技术上,他自觉成熟许多,作为受过严格训练的文学研究者,他认为这本小说可以过关。

2025年,《不上锁的人》入围第八届宝珀理想国文学奖决名单。11月1日的颁奖礼上,五位终审评委上台。评委孙甘露在点评作品时,以《不上锁的人》为例,说这个作者后记写得很好,言辞幽默,如果前面的小说能以后记的自嘲语调和轻松的谈论方式写,会更好。

“他说得很有道理,但是写喜剧要比悲剧难得多。以我的笔力来说,我还很难在一个中篇小说中控制这种幽默。掌握不好,小说很容易失控,让人觉得很恶俗。”邵栋对我说。

他庆幸自己是业余作者,还属于小说学徒。写了《空气吉他》之后,作家叶兆言对他说,你接下来会很好斗,跟谁都想竞争一下;等写到100万字,会发现不知道写什么、什么都写不对了,这是一个很难过的坎。邵栋竟觉得安慰:自己离100万字还有好远。

“与现实作笨拙的互动”

两年前第一次入围同一文学奖时,邵栋感受到“经济上行期的美”。除了颁奖礼,还有另外的招待晚宴。受邀者包括品牌的高净值客户。晚宴有20桌,每桌的每个客人身后都有一个侍菜的人。邵栋作为一个大众知名度为零的作者,收到很多好友申请,问:你最近在写什么?我们有个出版计划,能不能加你微信聊一聊?

在那以后,小说发表也愈发顺利了。以前有篇小说从答应刊出到真正刊发,拖了两年半。以后这种情况再没有出现过。

今年情势变了。最近有媒体专门写了长篇报道,谈文艺青年不买书了这个现象。10月下旬,在阿那亚举办的新世相第二届出版朋友节上,从主办方、评委到获奖者的发言,无不显示出版行业之艰难。出版品牌新行思的一位年轻编辑上台领奖时自嘲:连文学都快没了,我们还文学批评呢。

11月1日下午,宝珀理想国文学奖颁奖礼结束,获奖者、入围者、评委和媒体很快离场。国贸大酒店三层的宴会厅空空荡荡,一个穿着风衣的出版人走过我们身边,说了一句,这就是文学市场的现状,然后笑着离开。

“今年许多出版社对做青年原创文学很有保留,当然确实也没有划时代的杰作产生。我也能看到,整个环境不管是对网民也好、对创作者也好,都有点变化,而且这个变化不会就此结束。出版行业的状况短时间内也看不到扭转的契机。”邵栋平时在小红书上会聊一聊他喜欢的当代文学,哪里写得好、处理得有意思。一天他收到一条语气笃定的回复:什么莫言余华,都不如天蚕土豆(网络小说作家)。

没有说理,只有结论。“我也相信他是很真诚地在说这件事,这可能就是我们的现实吧。严肃文学其实一直存在,但也是在被质疑、被动摇的过程中。”

他反复提到,还好自己有一份薪资相对体面的、与文学圈子有一定距离的工作,他不必挂靠某个组织让自己有安稳感,也不必一直依赖参加文学奖比赛,希求曝光和发表渠道。他唯一加入的可称为组织的,是十分松散的香港作家联会,每五年有一次大型聚餐。邵栋第一次去的时候,见到一位可能会被写进文学史的香港作家,在签到处负责签到。

但他毕竟还是在“圈子”里,学术是个圈子。有的人会经营关系。开会时,有的人会问,导师是谁啊?如果说出一个不知名的或是退休的教师,对方就不再理睬。“这个圈子很残酷的。所以你看到现在能在头部高校找到工作的学者,通常除了很优秀之外,也要一定的运气,或者很多人的支持。”

在邵栋所处的小世界里,发生过令他信仰崩塌的事。一个被他视为“学术上的父亲”一样的人,竟然是表里不一、伤害妻子、伤害女学生的人,“完全击溃了我理解的怎么做研究、怎么做老师、怎么做一个好的榜样的幻境。”

2025年宝珀理想国文学奖决名单入围者论坛的主持人问五位年轻作家对入围作品的感受,轮到邵栋,邵栋讲了个学术圈里的事:有一个学者利用互联网批量制造账号,骚扰异性,令人不堪其苦。邵栋彼时的发言对象变成了“他”——“他”是现实中的人,也很像邵栋在小说中写的衣冠楚楚的人。

《不上锁的人》用三个人的视角讲了一个有悬疑色彩的故事,其中一个人盗用了另一个人的账号。被盗号者受到了指控,其中包括不正当的师生关系。

《示巴的女儿们》的嵌套结构更为复杂,大致说来,主角是一个即将晋升为大学副教授的学者,他有一个两度流产的妻子;一个与他有不正当关系的女学生死了,他极力想撇开关系;一个顺风车女司机用荒诞的方式揭穿他的面目,让他受到惩罚。

“一个人是如何变成这样的……我也用了一些叙事手法,让男性读者看的时候会思考这个恶人会不会就是我自己。”邵栋说。“我的小说其实也是想通过对现实的关切,与现实作某种意义上笨拙的互动。”